Уважаемые читатели!

Сразу хочу сказать Вам, что этот, представленный Вашему вниманию материал в отличии от подавляющего большинства размещенных на этом сайте, к столь обожаемому нами футболу не имеет практически никакого отношения!

Это просто мой рассказ о столь дорогом для каждого взрослого человека периоде его жизни, называемом одним очень теплым словом – ДЕТСТВО! А излагаю я все это потому, что мне просто по-человечески захотелось поделиться с Вами светлыми воспоминаниями времен той безмерно далекой, но такой счастливой поры!

Ну и что здесь такого, может подумать кто-то? У каждого свое детство и свои воспоминания о нем, пусть даже самые добрые и счастливые, но ведь это же не значит, что они интересны другим!

Может оно и так, но все дело в том, что мое детство, как и детство многих моих ровесников прошло в удивительное время и в уникальных условиях, и потому я убежден в том, что и людям моего века, да и нынешнему поколению будет и приятно вспомнить, и интересно узнать о том как росли и воспитывались граждане той Великой страны!

Вот поэтому я и взял на себя ответственность подготовить и представить на Ваш суд этот материал.

Мысли об его создании периодически появлялись у меня и раньше, а возникали, как правило тогда, когда я либо посещал славный город Инкерман по различным делам, либо проезжал сквозь него, ведомый различными заботами или просто поиском приключений.

И приходили они, эти мысли, именно тогда, когда мой путь пролегал мимо объекта, с которым неразрывно связаны воспоминания о моем детстве, и о котором пойдет речь в начале моего повествования.

Когда-то в советское время он назывался «школа – интернат № 2», а сегодня имеет в своем имени малопонятную аббревиатуру какого-то ГБСОУ и называется «общеобразовательная школа – интернат № 6» имени Ивана Ефимовича Петрова.

Вот о нем, о том интернате, и о том периоде в моей жизни, который связан с ним и пойдет сегодня речь!

Сразу хочу предупредить Вас, уважаемые читатели о том, что ничего особо и из ряда вон выходящего здесь не происходило, да и сам я обычный человек, вот поэтому мой рассказ не станет повестью обо мне, а только о той светлой советской эпохе в которой мне посчастливилось жить!!

Итак, приступим к повествованию.

В нынешнее время школ – интернатов в городе осталось немного и они, как правило, предназначены для особых детей, которым для их развития необходимы дополнительный присмотр и коррекция со стороны квалифицированных специалистов.

Но в то время, о котором я буду рассказывать, а это период конца 50-х — середины 60-х годов, школ – интернатов в городе было больше, и связано это было не только с тем, что надо было помочь детям с определенными проблемами (конечно, и в те годы были такие, и государство тоже о них заботилось), а в большей степени с тем, что родители большинства детей того времени были вынуждены трудиться с раннего утра и до позднего вечера, зарабатывая средства на жизнь, и по этой причине, не всегда имели возможность уделить своим отпрыскам должное внимание.

А еще в те годы было много матерей – одиночек, содержащих порою по несколько деток!

И все эти проблемы и трудности быта были вызваны не какими – либо «заморочками» волюнтаристой власти коммунистов, как про это стало модно рассказывать в период после распада СССР, а в первую очередь последствиями страшной войны, разрушившей страну и погубившей огромное количество ее граждан!

Ведь от даты ее окончания и ко времени, о котором я веду свой рассказ прошло ведь совсем ничтожное количество времени! Что такое те десять – пятнадцать лет прошедшие от ее окончания и до времени событий, отраженных в моем рассказе!? Да просто ничего!

Нет, конечно, послевоенной разрухи и голода уже не было, но и достатка у людей тоже! Сложное и тяжелое время! Но радовало то, что и страна возрождалась из руин, да и государство делало все, чтобы помочь своим гражданам! Помните, как у Владимира Высоцкого: «…было время, и рыли каналы! Было время и цены снижали!»

Раз уж речь пошла о государстве, то скажу о том, что оно, как могло старалось помочь своим гражданам. В нашем случае эта помощь выражалась в создании школ – интернатов, в которых дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей могли бы и учиться, и воспитываться под присмотром квалифицированных специалистов, а в довершении ко всему этому быть полностью обеспеченными питанием и одеждой за счет государства!

Сразу скажу о том, что мне было грех жаловаться на то, что рос в неполной семье и страдал от недоедания. И моя семья была полной, и бедности не было, хотя жили очень и очень скромно.

Но тем не менее я все – таки оказался в интернате, а причиной же моего определения на учебу именно в интернат стало то обстоятельство, что и моя мать, и мой отец работали на железной дороге проводниками поезда Севастополь – Москва. Это означало, что они, порой неделями находящиеся в поездках, не могли уделить мне должного внимания.

Были, конечно, в семье еще и дедушка, и бабушка, но они уже были в возрасте, и для них заниматься воспитанием мальчишки – школьника было задачей непосильной.

Нет, покормить внука, нос вытереть, да одежду поправить могли и дедушка с бабушкой, но вот контролировать его учебу, а самое главное – вникать в то, чем он занимается после школы, они уже не могли. Вот поэтому мои родители имели все основания переживать за то, что их сын, пребывающий в очень юном возрасте, может оказаться в плохой уличной компании, которых в те годы хватало, тем более, что мы проживали на таком криминальном районе, как гора Матющенко, в простонародье называемая «Матюхой»!

А вот в интернате, по мнению моих родителей, их чадо по крайней мере будет весь день находиться под контролем специально обученных людей, которые и его обучением и воспитанием займутся, да и просто присмотрят за тем, чем он занят, и в какой компании. Насколько это соответствовало действительности Вы еще узнаете, но тем не менее скажу о том, что, контроль над нами все-таки был, и может быть это обстоятельство и сыграло свою положительную роль в моей судьбе.

Ну, вот теперь Вы, уважаемые читатели, понимаете по какой причине меня по достижению школьного возраста определили в интернат. Причем, в интернат, по мнению многих родителей считавшийся в тот период самым лучшим в городе!

Не знаю, правда, по каким критериям и кто определял победителей в этой категории, да и был ли вообще какой-либо конкурс. Скорее всего, это было просто мнение горожан, а основывалось оно на том, что наш интернат располагал самой большой территорией из числа других городских учреждений образования, и на том, что на ней располагалось много зданий и сооружений, специально построенных для обеспечения деятельности этого учебного учреждения.

Да. Он действительно был огромен, наш интернат! Сами посудите: длина периметра только по главному ограждению составляла примерно километр! Что же касается ширины, то она равнялась примерно половине длины!

Ну а теперь я расскажу Вам о том, что находилось внутри периметра.

Из строений прежде всего выделю два учебных корпуса. Первый, двухэтажный, был предназначен для начальной школы, и рассказывали, что ранее, еще до постройки интерната в нем располагалась администрация поселка Инкерман, о чем свидетельствовало наличие актового зала, располагавшегося на втором этаже.

В правой части здания находились учебные классы для самых маленьких воспитанников. В левой же половине на первом этаже был медицинский кабинет, а на втором этаже – большое помещение, где проводил свои занятия духовой оркестр, в котором играли учащиеся интерната.

Причем, попробовать свои силы в музыке здесь мог каждый! Например, я. Но вот только в моем случае дальше гаммы «до-мажор» дело не пошло!

А вот мои одноклассники Слава Антонов и Виталя Васютин были куда более успешны в деле приобщения к высокому искусству музыки, и по окончании учебы даже стали воспитанниками во взрослых оркестрах воинских частей!

Еще с той поры запомнилось, что нередко, по субботам, наш оркестр, под управлением его руководителя Щербань Александра Федоровича, проживавшего в одном доме со мною на горе Матюшенко и приезжавшего на работу в Инкерман на своем мотороллере, давал в местном клубе концерты для жителей Инкермана.

Вместе с Александром Федоровичем донести до нас искусство пения и музыки старался и Сан Саныч, фамилию которого я к сожалению, запамятовал. Но запомнился его рассказ о том, как в свое время он, будучи солдатом срочной службы, имел несчастье оказаться на линкоре «Новороссийск» в момент случившейся на нем катастрофы.

Перед зданием начальной школы была большая площадь, где по необходимости проводились различные мероприятия, требующие присутствия всех учащихся. Ранее, в бытность поселковой администрации здесь находились фонтан и Доска Почета.

Позднее фонтан убрали, а на месте Доски почета была сооружена небольшая трибуна за которой располагался метеорологическая площадка, в дальнейшем перенесенная к стадиону. Рядом с ней, на маленькой полянке мы с одноклассниками самозабвенно гоняли мяч! Главными энтузиастами были Саня Пятин и Саня Семиряков по прозвищу Сэм. И вот именно там я и сделал свои первые шаги в футболе!

Второе здание, в котором размещались учебные классы, располагалось левее центрального входа, и было построено скорее всего в середине 50-х годов. Прекрасные вестибюли на каждом этаже, просторные классы! Не чета начальной школе!

А еще, в качестве интересной детали, относящейся к архитектуре этого здания, отмечу, что спортивный зал здесь почему-то располагался на третьем этаже, и потому когда в нем начинались занятия, то об этом тут же узнавала вся школа!

В подвале здания располагался музей 25-й Чапаевской дивизии, созданный учащимися интерната.

Помню, как нас там принимали в пионеры!

Говорят, что в «девяностые» его разграбили, но сегодня он, благодаря добрым людям – подвижникам, снова функционирует и делает свое доброе дело, рассказывая о героических людях, оборонявших наш Город от страшного врага, и передавая память о них нынешнему поколению севастопольцев.

Что касается мест проживания учащихся, то общежитий было два. Одно большое, трехэтажное, построенное судя по всему в одно время с главным учебным корпусом. В нем были прекрасные холлы, большие мальчиковые и девичьи спальни, умывальные комнаты и другие необходимые помещения. Тепло, светло, уютно!

Второе же общежитие было маленьким и судя по архитектуре, повторявшей стиль находящихся рядом знания бывшей поселковой администрации и жилых домов на улице Шубикова, относилось ко времени, относящемуся до строительства интерната.

В свое время, когда я учился классе в 4-м мне довелось здесь квартироваться. Что сказать? Условия, конечно, не очень, но по сравнению с 15-ти местной спальней большого общежития, где каждый наш шаг был под контролем воспитателя, проживание в этих небольших, рассчитанных вроде бы как человек на пять комнатах, позволяло нам почувствовать себя самостоятельными людьми!

От здания начальной школы в сторону столовой шла большая аллея, проходившая между маленьким общежитием и огромным зданием главного учебного корпуса.

Ее украшали арки, увитые виноградными лозами, что придавало аллее праздничный вид. Слева от аллеи располагались две лестницы. Первая из них вела к большому учебному корпусу, а следующая, в начале которой располагались две беседки спускалась к летнему кинотеатру и стадиону с футбольным полем и беговыми дорожками.

С правой же стороны аллеи располагался большой фруктовый сад, тянувшийся от малого общежития до самой столовой.

А прямо напротив столовой находилось здание мастерских, где нас приучали к труду. Здесь я, совсем малой в те годы, впервые взял в руки молоток, рубанок и другие инструменты!

Справа от мастерской находилась теплица, где для нас выращивали зелень и овощи к столу, а в ее подвале был продуктовый склад и ледник.

Далее, в самом конце аллеи располагался хоздвор, ниже которого до самых ворот интерната, выходящих на шоссе, был в свое время заложен виноградник, площадью в несколько гектар.

Вот в таком учебном заведении, созданном советской властью для своих юных граждан, я и учился с 1961 по 1966 год.

Думаю, что теперь, уважаемые читатели, Вы смогли оценить каким был в те годы наш интернат, и я уверен, что Вы поняли, почему горожане считали его лучшим! Ну в каком еще городском учебном заведении было столько всего, созданного для детей!

Вы только представьте – и стадион, и фруктовый сад, и виноградник, и летний кинотеатр, и оборудованная метеорологическая площадка! Да и здание главной школы выглядело очень и очень достойно!

Знаете, не так давно, потянуло меня вспомнить детство, прошедшее в этих, ставших в свое время для меня родными стенах, и с благодарностью скажу о том, что благодаря любезной помощи руководства этого учебного заведения, с пониманием откликнувшемуся на мою просьбу, я, вместе со своими одноклассниками тех лет, с большим и тщательно скрываемым волнением смог посетить свою «альма – матер»!

Гостеприимные хозяева показали нам все, что мы просили.

Были мы и в общежитиях, и в учебных корпусах, и в столовой. Жалко, конечно, что не сохранились теплица и те мастерские! Ну что поделаешь! Жизнь!

Впечатления от посещения? Ну что сказать? Было легкое чувство «ностальджи», но не скажу, что прямо таки «пробрало»!

Да, когда заглянули в учебные классы и в тот же спортзал, конечно, вспомнилось, что когда-то учился и занимался здесь, вот только обстановка внутри настолько изменилась, что….

А так, понравилось! Все светлое, новое, огромные интерактивные доски, телевизионные экраны, какие-то приборы, новые яркие столы, стулья! И никаких парт!

В спортзале красота, чистенько, свежая краска, на стеллажах мячи и такие, и такие, а у стен тренажеры разные! Спасибо России, сказал преподаватель!

На что еще обратил внимание, так это на то, что каждый класс рассчитан не более чем на 12 учащихся! И это против наших 30 — 35-ти! Говорят – сегодня не положено больше! И это здорово!

Но, знаете, кое-что из времен моего детства все-же сохранилось! Кроме зданий, конечно!

Так в большом общежитии увидели встроенные в стену деревянные шкафчики, в которых когда – то мы с ребятами хранили свою верхнюю одежду! Они, конечно, также, как и все предметы обеспечения были аккуратно покрашены белой краской, но это не помещало нам сразу узнать их по незабываемой архитектуре тех лет! Господи, сколько лет прошло, а они до сих пор продолжают служить детям!

Подошел к шкафчику, некогда бывшему моим, погладил, приложил руку к дверце, украшенной характерной для того времени резьбой, и честно скажу, что чуть не прослезился (да посторонних людей постеснялся). Вот так, по прошествии 60 — ти лет и состоялось для меня свидание с моим Детством!

Уважаемые читатели! Рассказав Вам об интернате, его планировке, зданиях и сооружениях, скажу о том, что я не остановлюсь на этом и обязательно продолжу свое повествование. Считайте, что это было Предисловие!

Часть вторая.

А в этой части моего рассказа речь пойдет о самом главном.

О жизни его воспитанников. Об их быте, об учебе, об увлечениях, и конечно о тех, кто воспитывал нас. Вообщем, это будет рассказ о том, далеком, непростом, где-то даже тяжелом, но таком прекрасном времени детства в Великой стране, старавшейся сделать для нас все от нее зависящее, лишь бы мы выросли правильными людьми.

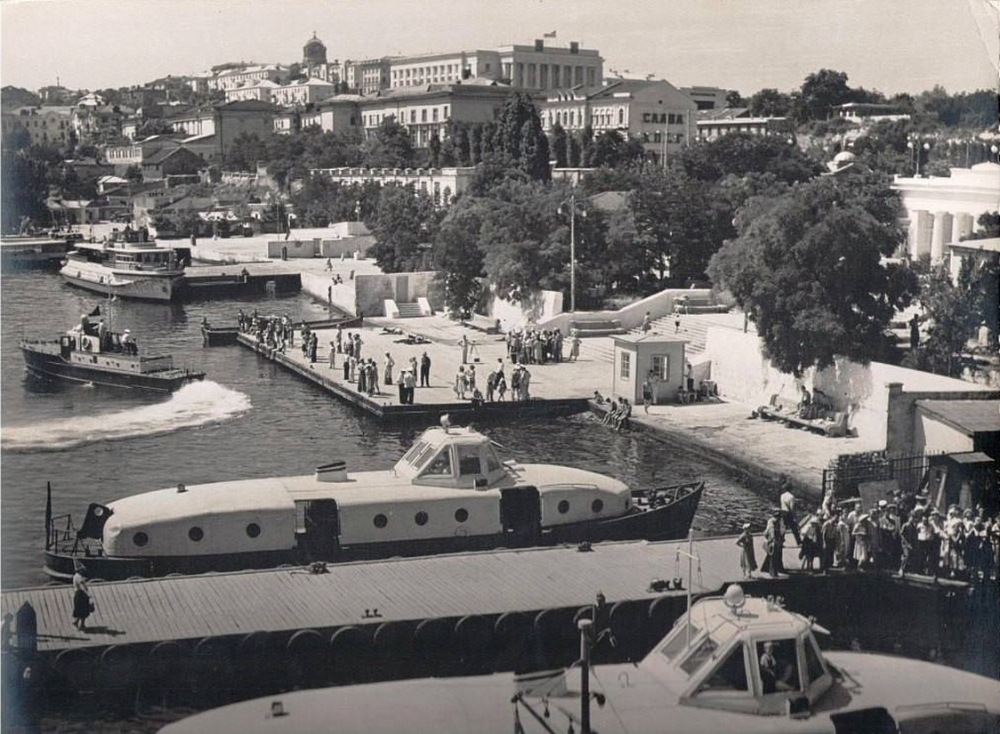

Школа — интернат в Инкермане, в который меня определили, находилась от места проживания моей семьи очень и очень даже далеко! Практически на другом конце города, и добираться до него с моей Матюхи приходилось никак не меньше двух часов, да и то при условии, что погода не препятствовала движению ходивших по бухте пассажирских катеров. Да – да, именно катеров, так как другой общественный транспорт насколько я помню, в Инкерман из города тогда не ходил!

А теперь, добавлю к своему повествованию один маленький, но очень интересный нюансик, заключавшийся в том, что такой путь в оба конца предстояло еженедельно проделывать не обычному взрослому человеку, а маленькому шестилетнему мальчишке, чьи заботливые папа с мамой, при всем их желании, не могли сопровождать свое чадо в этих вояжах, по той причине, что находились на работе.

Мы, правда, росли ребятами самостоятельными и перед подобными трудностями не пасовали. С утра до вечера находились во дворе, да и летом на море ходили на весь день без родителей в компании со старшими ребятами.

Но тут ситуация другая! От нашего дома до моря на «Херсончике» рукой было подать, пешком ходили. А тут и троллейбус, и катер, да и Инкерман «на краю Земли» располагался, и что там за нравы одному Богу известно!

И что было делать?

Но тут нашей семье повезло, так как в старшем классе этого же интерната училась девочка с нашего двора. Вот ее мои мама и папа и попросили стать моей феей – охранительницей и наставницей по совместительству!

И вот, в соответствии с достигнутыми договоренностями она по понедельникам сопровождала меня к месту учебы, а в субботу препровождала обратно к месту проживания. Или не препровождала……при определенных обстоятельствах.

Ну а через пару – тройку месяцев мои родители сочли, что их сын, которому уже «стукнуло» семь лет, прошел «курс молодого бойца» и потому вполне сможет самостоятельно проделывать этот путь!

Вот с тех пор я и стал вполне самостоятельным человеком, который по понедельникам выходил из дома примерно в шесть часов утра, с маленьким чемоданчиком, в котором лежало белье, кое-какие предметы личной гигиены, школьные принадлежности и разные мелочи, среди которых обязательно присутствовала какая-нибудь книга, так как чтение было моим любимейшим увлечением.

Троллейбус привозил меня на Графскую, где я в компании своих друзей — одноклассников и других учащихся нашего интерната ждал катера на Инкерман.

И вот он подходил, швартовался, и нас, предъявивших контролеру на причале билеты, запускали внутрь этого плавучего транспортного средства, которое должно было доставить нас до конечной точки маршрута через причалы на Северной стороне, в бухтах Голландии и Троицкой, на ГРЭСе, и в Малом Инкермане.

Знаете, тут мне очень захотелось рассказать Вам о том, что представлял собою такой катер, ласково называвшийся в народе «коробочкой». Их уже очень и очень много лет нет ни то что на городских пассажирских линиях, но и даже в качестве подсобного плавсредства в Морзаводе.

Хотя вспоминаю, что одна такая «коробочка», низ – черный, верх – серый, еще в начале «двухтысячных» сновала между Севплощадкой и основным заводом.

Вспомните слова незабвенного Остапа Ибрагимовича Бендера: «Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!» Нечто подобное можно сказать и о тех катерочках! Эдакие неказистые, скромные и незаметные послевоенные труженики!

Послевоенные, потому, что спроектированы они были в далеком 1948 году, и примерно тогда же вышли на маршруты по всей стране! Какая там роскошь, главное вместимость и функциональность!

Вмещал такой катер порядка 100 — 150 человек, которые располагались в единственной надстройке, занимавшей весь корпус судна. Внутри, по всему периметру вдоль борта располагалась длинная скамья, а вдоль находившегося по центру настройки большого короба, под которым в трюме располагалась машина, шла вторая скамья.

Еще несколько скамей стояло в носовой и кормовой частях надстройки, на крыше которой располагалась рулевая рубка, к которой вела открытая лестница — трап.

Мы, мальчишки, через световые люки, располагавшиеся вверху короба, любили смотреть на то, как огромные мотыли поршней этой машины совершали свое безостановочное, мощное и завораживающее движение.

Световые люки над машинным отделением постоянно были в открытом положении, и надо ли говорить о том, что во время движения катера в надстройке стоял невообразимый грохот, а еще через них в помещение попадал горячий и пахнущий машинным маслом воздух!

Зимой, в неотапливаемом помещении он был благом, а вот летом стояла страшная духота! Ведь в надстройке не было окон, а только никогда не открывавшиеся маленькие корабельные иллюминаторы! Выручали двери, который было пять. Четыре пассажирские по две с каждого борта и одна на корме.

Несколько позже вместо иллюминаторов все-таки сделали окна. Света конечно, стало больше, но другие условия для пассажиров от этого не улучшились!

Вот так и ходили эти «коробочки» по бухте на протяжении нескольких лет, пока не появились пассажирские катера нового поколения. «Шторм», «Буря», а потом и серия «Норд», «Ост», «Зюйд», «Вест». Современные, красивые, высокие, мощные, со светлыми помещениями, и мягкими диванами в отделанных полированными деревом и бронзой салонах, куда мы очень любили забираться на долгом пути в Инкерман, чтобы досматривать сны, недоснившиеся дома.

Что касается стоимости проезда, то помню, что цена билета в троллейбусе была 4 копейки, в городском автобусе – 5 копеек, а на катере – 10 копеек!

Эту заветную денежку нам давали родители и мы берегли ее как зеницу ока!

Еще бы, ведь если потеряешь ее, то как домой будешь добираться? Либо «зайцем», либо, если очень совестливый, то пешком до города в обход бухты! Но это же такой экстрим!

Я, будучи большим любителем подобных приключений, как – то раз, классе в четвертом, провел такой эксперимент и прошел эту дистанцию через ГРЭС, объект «Крот», «Жидиловку», 13-й завод, «Парасовку», и так до «Малашки». Вот только повторять эту авантюру в дальнейшем у меня не было ни малейшего желания!

Но был тогда еще один вариант подъехать домой, к которому мы тогда довольно часто прибегали.

За дальними, рабочими воротами интерната, располагавшимися у виноградника, проходила, как я уже говорил, симферопольская трасса, по которой в город двигалось большое количество грузовиков.

Так вот, по субботам, после окончания занятий, мы выходили на нее, и занимались «автостопом», как сказали бы сегодня. Водители грузовиков были людьми добрыми и поэтому они, к нашему огромному удовольствию, подбирали нас и доставляли в город.

А еще, скажу честно, что этот вариант трансферта привлекал нас еще и тем, что позволял сэкономить те заветные 10 копеек, которые выдавались нашими родителями для оплаты проезда на катере! Ну а если к ним в дальнейшем еще и появлялась возможность прибавить 4 «троллейбусные» копейки, то тогда вообще получалась весьма приличная сумма, на которую можно было приобрести разные вкусные вещи! Сами посудите: молочное мороженное стоило 6 копеек, а роскошное эскимо – 11 копеек!

Завершая «транспортную тему» своего рассказа, хотел бы выделить из этой истории одну очень важную вещь! Сегодня ею, к сожалению, уже никого не удивишь, а в те годы о которых я веду свой рассказ, подобное даже представить себе было невозможно!

Вы просто вдумайтесь, дорогие друзья! В то время, и в той стране маленький ребенок мог самостоятельно, без сопровождения взрослых отправиться на край света в Инкерман, а оттуда, либо также самостоятельно, либо попросив содействия у совершенно случайных людей, мог так же самостоятельно вернуться домой!

Естественно, что наши родители, не имея возможности сопровождать нас, переживали за нас! И за то, как мы доберемся, и за наше здоровье и самочувствие там, вдали от дома!

Но одно знаю точно – меньше всего они переживали за то, что их ребенка могут обидеть в дороге!

Такая мысль была настолько кощунственной, что я даже слухов — страшилок о чем-то подобном в то время не помню!

И это, наверное, потому, что люди в то время были другими! Лучше – не лучше, не знаю! Просто другими! Они, настрадавшиеся в годы страшной войны, а затем прошедшие через разруху, голод послевоенных лет и смерть близких людей, в силу всего этого сказанного, просто не смогли бы причинить боль таким, как мы малым!

Вот и то государство в котором мы жили тогда, при всех тогдашних своих проблемах и сложностях, не смотря ни на что, старалось обеспечить нормальные условия жизни для нас, для своих будущих граждан!

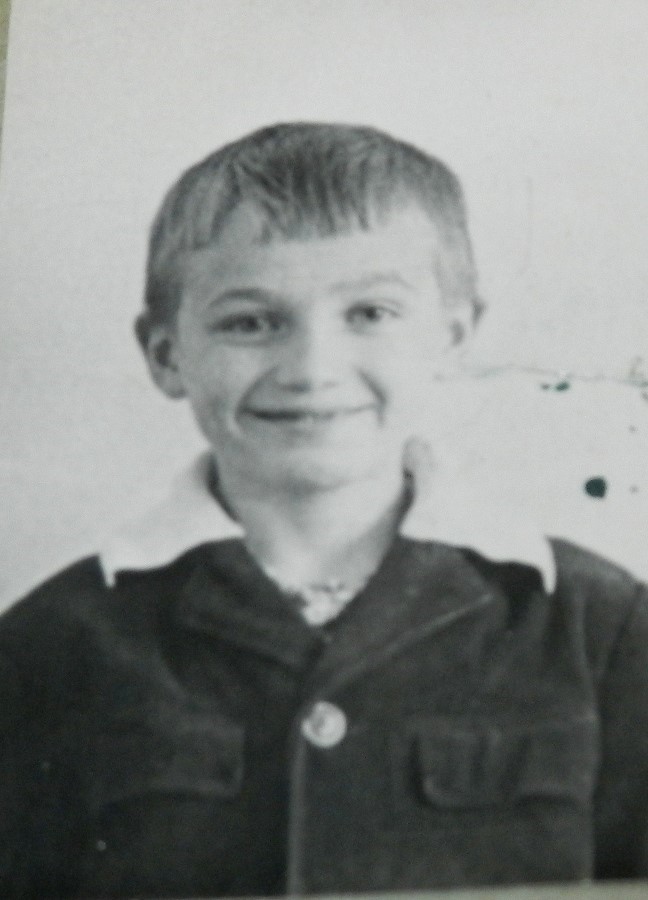

Мы были хорошо одеты и обуты по погоде. Правда одеты стандартно, и потому может не так модно, как кому – либо хотелось, но зато очень добротно.

Местные, инкерманские пацаны дразнили нас «инкубаторскими», но это скорее всего из зависти. Ведь на их экипировку и содержание средства тратили родители, а ведь их достаток не всегда мог позволить купить своему ребенку добротную вещь по сезону!

Да и в вопросах питания мы были в порядке. Нас кормили четыре раза в день! Завтрак, обед, полдник и ужин! Может быть порции не были большими, да и каких – либо разносолов в меню не хватало, но честно говоря я не скажу о том, что дома у нас был такой же режим питания!

Бывало что кусок хлеба, политый подсолнечным (тогда его называли постным) маслом и посыпанный крупной солью заменял нам дома наш интернатовский обед из трех блюд!

В этой связи скажу, что при нашем недавнем посещении интерната, наши заботливые экскурсоводы рассказали нам о том, что сегодня в меню учащегося входят и фрукты, и цитрусовые, и конфеты! И тут я вспомнил, как бывало неделями смаковал свою единственную конфету — леденец, привезенную из дома. Вытаишь, оближешь – полижешь, завернешь в фантик и спрячешь до следующего раза! Ведь другой – то конфеты у меня не было, да и взять ее было негде….

Спасибо тебе Родина за то, что достойно кормила и одевала нас! Кстати, посмотрите на фото, и Вы увидите, как опрятно мы выглядели! А еще, обратите внимание на то, что у нас у всех были белые воротнички, за чистотой которых наши воспитатели внимательно следили, и таким образом приучали нас к чистоте, культуре и порядку!

Часть третья.

Теперь перейдем к той части моего рассказа в которой речь пойдет о моих впечатлениях связанных с учебой, но сразу предупреждаю, что мое повествование не ответит Вам на чисто профессиональные вопросы, касающиеся организации образования, если они у Вас возникнут.

Итак, приступим!

Нашим классным руководителем была Раиса Николаевна Овчарук. Очень добрый и светлый человек, хороший специалист! Мы очень уважали ее и неоднократно в спорах со своими сверстниками из параллельного класса превозносили до небес, доказывая, что она самый лучший учитель!

Помогала Раисе Николаевне воспитатель Клавдия Ивановна, чью фамилию я, к сожалению, за давностью лет уже не могу вспомнить. Она присматривала за нами в качестве воспитателя.

Так как она была уже в возрасте, а, следовательно, человеком добрым, то мы всегда имели возможность придумать какую-нибудь причину чтобы сбежать с самоподготовки.

Из других учителей помню фаната футбола Алексея Гервасьевич, по прозвищу «Бульба», преподававшего в старших классах ботанику и Марию Ефремовну Левищеву, мать моего хорошего знакомого Анатолия Левищева – легенды Инкермана, чемпиона Европы по боксу.

Что осталось в памяти из самой учебы, так это прежде всего уроки чистописания. Этого предмета уже много лет нет в школьной программе, а тогда он был одним из важнейших в начальных классах! Еще бы, ведь он позволял поставить учащемуся почерк! Для этого даже были специальные тетради в косую вертикальную линеечку, позволявшие контролировать размер букв и их наклон при письме.

А через какое-то время, когда у нас уже выработался навык правильного письма, эти тетради заменили на другие, где косая вертикальная линеечка присутствовала, но уже «через раз», если можно так выразиться!

Запомнилось, что писали мы не «шариковыми» ручками, которые появились много позже, и одно время были даже запрещены в младших классах, а так называемыми «перьевыми» ручками, которые по мнению наших учителей способствовали постановке красивого почерка. Такая ручка учила нас соизмерять силу нажима, что при правильном расчете делало буквы очень красивыми!

К этим ручкам полагались специальные металлические перышки разных моделей и цветов. Из-за нашего усердия, и конечно из-за нашего баловства, они время от времени приходили в негодность, и тогда мы, канюча, шли к классному руководителю.

Ей это скоро надоело, и тогда она выдала каждому из нас определенное количество этих перышек, сказав, что это из расчета на один месяц, и пригрозив при этом, что если кто-то из нас не будет бережливо относиться к их сохранности, то не сможет работать на уроке. А это уже было чревато двойкой!

Конечно, эта угроза, как Вы уже поняли, не была серьезной, но на нас – то она свое впечатление произвела, благодаря чему перышки стали довольно высоко цениться в перечне предметов, использовавшихся нами в своих обменных операциях, и поэтому, завернутые в кусочек бумажки, они всегда хранились в укромном месте.

Следующим предметом, используемым в организации нашего обучения, была чернильница, которую каждый из нас носил в специальном мешочке, горловина которого затягивалась шнурком. У нас в ходу были чернильницы – непроливайки, которые можно было не бояться переворачивать.

Также вспоминаю тетради тех времен. Бумага в них была не белая, а какого-то сероватого оттенка, и ее качество напоминало газетную. При процессе письма перышко часто цеплялось за присутствовавшие на ней неровности, и следствием этого становились кляксы.

Но наша любимая Раиса Николаевна смогла решить эту проблему!

Она собрала деньги с родителей, и попросила мою маму закупить на них тетради в Москве. Таким образом, наш класс, получил прекрасные, «московские» тетради, и оказался «впереди планеты всей», что позволило нам вести себя высокомерно по отношению к сверстникам из параллельного класса!

Мне нравилось учиться, и до пятого класса я был почти круглым отличником. Но скажу о том, что это обстоятельство на моих отношениях с одноклассниками совершенно не сказывалось. Были среди нас и ребята, которые учились откровенно слабо, но их в классе уважали по чисто человеческим качествам, и никто и никогда в наших «разборках» не использовал аргумент успеваемости. Да и наш классный руководитель никогда не попрекал ребят этим.

Но один случай педагогического воздействия на моего приятеля, числившегося в злостных «неуспевающих», я запомнил! Правда, ни мы – одноклассники, ни наши учителя к этому никакого отношения не имели.

Просто как-то раз в класс пришла бабушка Толи Криворучко. Как я понял, она ранее уже пообщалась с Раисой Николаевной по поводу успехов в учебе своего внука, и поэтому, ознакомившись с Толиными «успехами», запечатленными в классном журнале, эта боевая и даже по внешнему виду очень характерная бабушка не стала кричать, ругать Толю, я просто достала из сумки газету, зерна риса и два кирпича.

В углу класса она рассыпала на газетку рис, а затем поставила на него коленами «виновника торжества» в каждую из поднятых вверх рук которого был вложен кирпич!

Я потом провел подобный эксперимент над собой, правда без кирпичей, и был в шоке от той боли, которую причинили мне вонзившиеся в колени твердые как камень зерна риса!

Такое могла придумать только инквизиция!

Надо ли говорить, что Толя плакал в голос, а весь класс был в шоке и очень переживал за него!

Спасибо, Раисе Николаевне, которая убедила Толину бабушку прекратить процесс воспитания!

По прошествии времени я как – то раз оказался в гостях у Толи, проживавшего в Шулях, и бабушка угощала меня картофельными дранниками. Заметив мои опасливые взгляды в ее сторону, она правильно оценила их причину, и сказала, что в свое время (царское) ее такими средствами воспитывали родители, и благодаря им, она выросла честным и порядочным человеком!

Ну что сказать? Старая педагогическая школа!

Ну а теперь, раз уж наш рассказ затронул вопросы и методы воспитания, то мы продолжим повествование на эту тему. Она, эта тема, правда, огромная, но я предложу Вашему вниманию лишь то, что счел интересным и заслуживающим внимание.

И здесь я, наряду с упоминанием о том, что нас учили самих заботится о своем внешнем виде (белые воротнички, которые мы стирали и подшивали сами), о заправке кроватей и поддержании порядка в спальных комнатах, выделю ту работу, которая была посвящена нашему патриотическому воспитанию.

И здесь я в первую очередь расскажу о бабушке моего одноклассника Сани Елина. Ее звали Валентина Николаевна и она, совсем юной девочкой принимала участие в обороне Севастополя, в качестве сапера — минера, где получила тяжелое ранение, в результате которого ей ампутировали обе руки.

Она часто приезжала к нам и много рассказывала о тех тяжелых боях. Скажу о том, что и ее облик, и ее рассказы производили на нас самые волнующие впечатления!

Ну и как можно не отметить очень уважаемого и очень любимого нами Вячеслава Ивановича Зубкова, бывшего боцмана с буксира — «американца» МБ-33.

Уйдя в отставку, он решил посвятить свою жизнь работе с детьми в нашем интернате. Этот выбор был обусловлен тем, что здесь работала его супруга.

Но так как педагогического образования у Вячеслава Ивановича не было, то ни преподавателем, ни воспитателем оформить его не могли, и тогда он стал заведующим мастерскими, в которых, как уже отмечалось мною ранее, я и многие мои сверстники получили свои первые практические уроки настоящего труда.

Его особо увлекала тема подвига советских людей в годы Великой Отечественной войны, и он очень много сделал для нашего приобщения к их увековечиванию.

Помню, что именно по его инициативе я с одноклассниками трудился над созданием небольшой диорамы, посвященной обороне Дома Павлова в Сталинграде.

А еще Вячеслав Иванович задолго до появления на свет таких популярных военно-патриотических проектов как «Зарница» и «Рубеж», придумал и регулярно проводил с нами военную игру, в которой нашлось место и марш-броскам, и ориентированию на местности, и даже «боестолкновениям» отрядов противоборствующих сторон. В играх принимали участие все учащиеся интерната, независимо от их возраста, а «боевые действия» проходили в районе знаменитого Мартыновскго оврага, где в годы обороны Севастополя располагался штаб 25-й Чапаевской дивизии.

Его же стараниями был организован и проведен двухдневный марш – поход. Помню, как мы с барабанами и горнами поднялись на Диван-гору, и оттуда мимо деревни Камышлы двинулись к селу Бельбек (ныне Поворотное).

Там ночевали в клубе, причем спали прямо на сцене, за белым полотном экрана, на котором в тот вечер жителям села показывали фильм «Пепел и алмаз» из которого я, честно говоря, по малолетству ничего не понял.

А еще запомнилось посещение развалин усадьбы Кокораки и кладбища с старинным склепом. Ну а как можно забыть наши поиски ржавого военного железа в уже оплывших, но еще очень хорошо заметных окопах. Помню, что нашей добычей в основном становились патроны, но попадались и гранаты. Правда с ними связываться мы боялись, так как их состояние (особенно гранат РГД) внушало нам большие опасения.

Раз уж затронули тему боеприпасов, то скажу, что этого добра в окрестностях Инкермана было более, чем достаточно! Мы с друзьями как-то раз в том же Мартыновском овраге выкопали полуистлевший полушубок, в который были завернуты красные толовые шашки.

Я смог протащить их в интернат, но там меня «сдал» кто-то из своих и случился грандиозный скандал! Были вызваны мои родители, меня водили к директору, и как Вы понимаете, после такого пережитого стресса я надолго потерял желание подходить к подобным штукам!

Но не все среди моих однокашников были такими робкими, как я, и в компании старших пацанов они время от времени отправлялись в экспедиции на знаменитые Шампаны, откуда приносили порох. Как правило это были «семидырки», но иногда попадался и «свистун».

Это наследие войны, конечно вещь очень опасная, но в мою бытность в интернате Бог миловал и меня и других ребят, а вот среди инкерманских пацанов знаю были жертвы! Что поделаешь, мальчишки, они ведь любопытны, азартны и смелы! Летят на огонь, и бывает, что сгорают!

Запомнился еще один случай, когда по ходу одной военной игры к Вячеславу Ивановичу прибежали пацаны и сказали, что нашли немецкую бомбу – бабочку! Он сразу отправился туда, и отогнав нас в сторону, очень аккуратно присыпал находку землей. А рядом установил штырь с красной тряпкой, чтобы вызванные им саперы смогли без труда найти это зловещее «эхо войны»!

Какие еще связанные с патриотическим воспитанием события запомнились мне?

Наверное церемония приема в пионеры, которую проводили в помещении музея 25-й Чапаевской дивизии. До сих пор помню то незабываемое волнение, когда получал из рук ветерана скромненький ситцевый пионерский галстук!

Вечером того же дня в спортзале состоялось торжественное мероприятие, на котором я стоял с красным флагом в почетном карауле у импровизированного Вечного огня, созданного из горящих таблеток сухого спирта, размещенных на каменой плите. Стоявшие рядом ребята – знаменосцы время от времени менялись, но я простоял весь вечер, так как ни в какую не хотел отдавать знамя и оставлять свой пост!

А еще помню, как однажды, на День Пионерии нас на пароме отвезли в город, где мы, красиво одетые во все новенькое, сначала прошли по кольцу города в составе огромной колонны участников праздничной демонстрации, а потом почти до самого вечера бесплатно катались куда душа пожелает на городском транспорте!

Часть четвертая.

Как Вы сами понимаете, кроме учебы, самоподготовки и участия в каких-либо общешкольных проектах, у нас было и свое личное время. Его, правда, было немного и поэтому мы по мере возможности старались всячески дополнить его из времени, отведенного на послеобеденный отдых и на самоподготовку. Благодаря добрейшей Клавдии Ивановне, принимавшей, или делавшей вид, что принимает на веру наши выдумки, нам иногда удавалось выкроить для себя пару – тройку часов!

Чем мы занимались? Да в-основном поисками приключений!

Облазили Каламиту, все доступные нам ДОТы, побывали на кордоне лесника и на заброшенной зенитной батарее, располагавшейся на холмах над Инкерманом. Особый интерес у нас вызвала находившаяся рядом с интернатом недостроенная штольня, где мы катались по рельсам на вагонетке. Ну и конечно, нас манили окутанные легендами Шампаны с их «собачьим лазом», «скалою – гроб» и раздавленной полуторкой в штольне!

И естественно в сферу наших интересов попал судоразделочный завод в устье реки Черной, называемый нами просто «Чермет».

Сколько разного и столь ценного для нас добра там было!

Одно время очень ценился свинец, который мы расплавляли на костре, а затем вливали в различные формы, самостоятельно выдолбленные нами в белом инкерманском камне.

Полученные крестики и медальки имели спрос среди сверстников и ребят постарше.

Меня бывало спрашивали о том, а не обижали ли нас старшеклассники? Знаете, вынужден разочаровать тех, кто ожидал услышать какие-либо подробности «дедовщины».

Я просто не могу вспомнить подобных случаев!

Может этому способствовало то, что начальная и средняя школы находились в разных зданиях, да и на наш этаж в общежитии просто невозможно было вот так просто взять и войти?!

Но отмечу, что и в ежедневном общении никаких эксцессов не возникало. Так, по мелочам, как всегда бывает в сообществе. Значит такое поведение старших ребят по отношению к нам малышам было следствием воспитания! Хотя, конечно, за всех однозначно ответить нельзя.

Одно время весь интернат поразила эпидемия увлечения рыбалкой! Почти у каждого пацана младших классов в кармане лежала удочка – донка, и в свободное время мы выбирались на те места, которые считали фартовыми для рыбалки, где и отводили душу! Основной добычей были вечно голодные «собачки», но попадались и бычки.

«Собачек» мы, естественно тут же отпускали, а бычков посыпали солью и вялили на чердаке малого общежития. Потом, когда рыба доходила до необходимой консистенции, ее снимали, и употребляли в качестве некого деликатеса. Здесь сразу скажу о том, что рыбалка была не средством добывания еды, а чем-то совсем другим. Ну что-то вроде того, что ты, благодаря этому занятию, становился в собственных глазах самостоятельным человеком, способным ну если не прокормить себя, то уж точно позаботиться о себе любимом!

Да и вообще скажу о том, что для меня мое пребывание в интернате, стало чем – то вроде «школы жизни». Во-первых, то обстоятельство что ты по две, а то и три недели не видишь родителей, приучает тебя к самостоятельности. Причем, не только в бытовых вопросах, а и в умении постоять за себя!

Я был самым маленьким по росту в классе, и постоянно соперничал с таким же, как и я «хоббитом» Петей Афанасьевым за право не стоять последним в шеренге на физкультуре.

Ну и от старших ребят бывало доставалось просто так, потому что под ногами крутился. То шелбан, то подзатыльник. Не сильно, без злости, но достаточно неприятно.

Пожаловался как-то отцу, а тот, вместо того, чтобы пожалеть и посочувствовать, посмеялся надо мной. Мол, мне что теперь работу бросить, и за тобой, маменькиным сынком по интернату ходить?!

А потом, серьезно так сказал, что уважают сильных! Причем уважают, не по росту и здоровью, а по духу! Умей постоять за себя, и тогда тебя зауважают!

Вот это правило я усвоил, и всегда отвечал своим обидчикам, не взирая на то, что они бывали и старше и сильнее меня! Конечно, на первых порах, мне сильно доставалось от них, но постепенно, как и говорил отец, я заслужил хорошую репутацию и меня оставили в покое.

Так что я очень благодарен и тому времени, и тем людям, которые меня воспитывали и учили жизни!

А еще иногда так приятно вспомнить своих одноклассников Колю Степанова, Петьку Афанасьева («АПГ»), Саню Елина, Гену Водопьянова, Колю Лопухова, Саню Шаина, Вову Михайлюка, Толю Криворучко, Саню Пятина, Славку Антонова, Саню Семирякова («Сэм»), Витальку Васютина, и девочку Таню Стрюк в которую я в те годы был влюблен!

Но вот наступил момент, когда мои родители решили, что их сын стал самостоятельным парнем, и его можно переводить на «домашний режим». То есть на обучение в обычную школу, и на самостоятельное проживание. Тем более моему младшему брату Юрке исполнилось 5 лет, и его надо было забирать от дедушки и бабушки, потихоньку приучая жить в семье с мамой, папой и мною – страшим братом и наставником!

Вот и пришлось мне расстаться с Родиной моего Детства. Причем, расстаться на много – много лет, ведь следующее мое появление там произошло только в 2014 году, во время «Русской весны»!

Мой друг Миша Ничик, занимавшийся сбором гуманитарной помощи жителям Новороссии от нашего подразделения самообороны «Севастополь без фашизма» сообщил, что ему позвонили из интерната в Инкермане и сообщили, что собрали посылку для детей – школьников, за которой просят приехать.

Естественно, что я не мог упустить шанс посетить свою «альма матер», и сразу отправился в путь.

А когда в машину грузили скромные, собранные детьми подарки, я вспомнил свое раннее детство, прошедшее в этих стенах и очень расчувствовался!

Знаете почему? А потому что одно дело делиться с кем – либо тем, чего у тебя много, но совсем другое дело отдавать то, что и самому дорого и не хватает!

Помните как я рассказывал Вам о той единственной конфете — леденце, которая была у меня и которой я наслаждался в течении недели.

Вот и здесь я почувствовал, что эти дети не сильно избалованы жизнью, и тем дороже и значительнее их дар своим сверстникам из терпящего лишения Донбасса!

Вот она та библейская «Малая толика», о которой так проникновенно сказал Спаситель!

Спасибо Вам, малые и тем, кто Вас так воспитал! Вы – настоящие люди!

Тогда я пообещал себе, что обязательно придумаю и подарю им праздник!

И, знаете, мне удалось это сделать, благодаря ребятам из мотоклуба «Идальго», которые откликнулись на мою просьбу, и приехали в интернат покатать малых на своих «железных конях».

Если бы Вы могли видеть, сколько радости было в детских глазах!

Ну вот, мои добрые друзья и уважаемые читатели, на этой хорошей ноте я и закончу свой рассказ о ранних годах моего детства, проведенных в интернате.

Если сказать честно, то я, конечно, не ожидал, что мое повествование получится столь продолжительным. Ведь, если разобраться, то и учился я здесь сравнительно недолго, да и лет – то мне было сколько! Казалось, что я мог сделать за эти годы, и что мог запомнить? Но вот что — то в итоге получилось!

Может быть кому – то все то, что я написал покажется неинтересным, ну тут уж как знаете — «на вкус и цвет…». Я ведь сразу предупреждал всех, что речь пойдет именно о моем раннем детстве. Вот только это детство прошло в Великой стране, в уникальное время и среди удивительных людей!

И, завершая свой рассказ, я скажу Вам, что счастлив от того что все тогда произошло именно там и именно так, а не иначе! Спасибо тебе за все, Родина моего Детства!

А еще, я так хочу, чтобы как можно скорее наступил МИР, и чтобы наши малые росли и воспитывались в домашнем тепле, окруженные добрыми и заботливыми людьми, и были по-настоящему счастливы!

С уважением,

Евгений Репенков

Спасибо большое за такое доброе повествование, которое возвращает каждого читающего в свое доброе, светлое школьное детство!